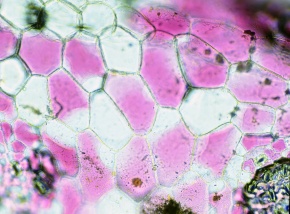

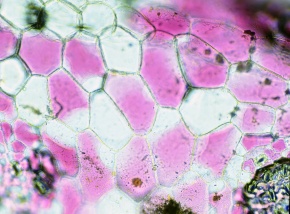

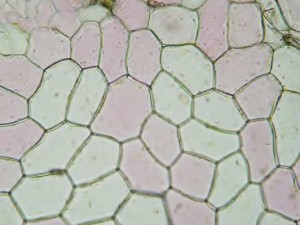

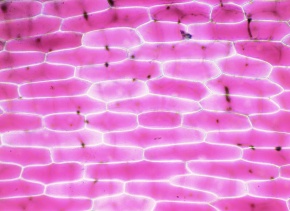

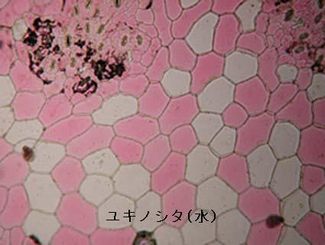

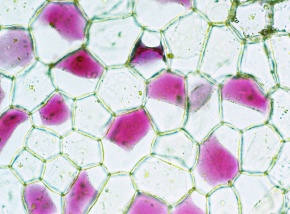

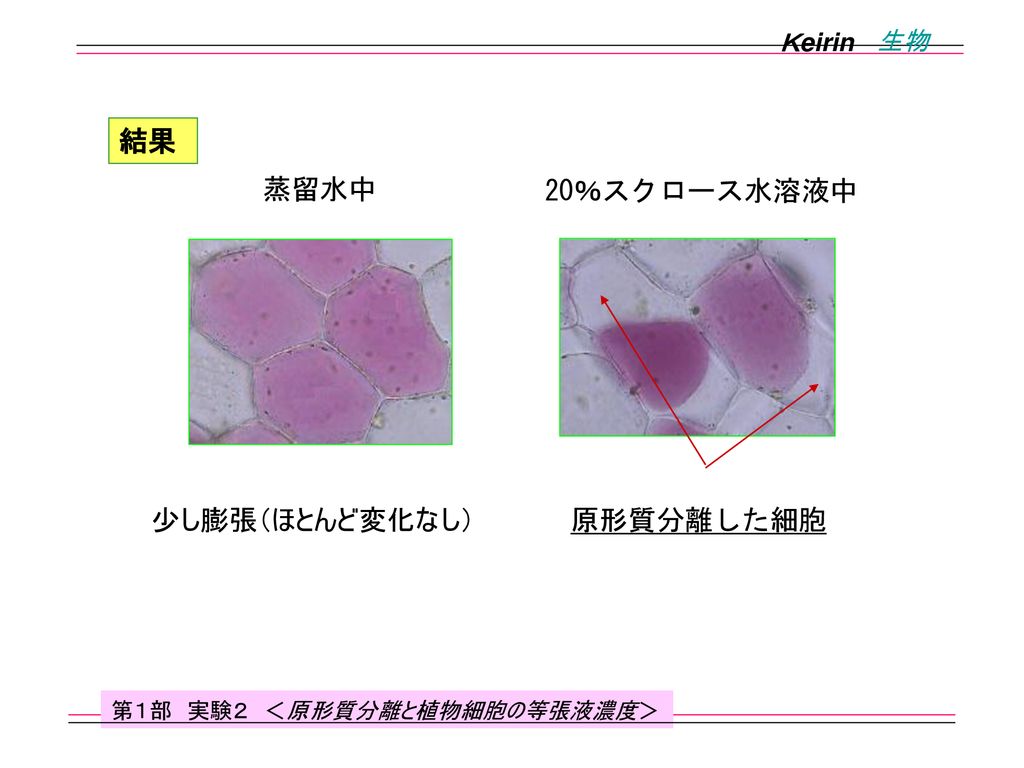

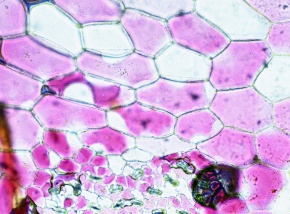

原形質分離の観察 単元 生物Ⅰ「細胞」 工夫した点 ユキノシタは半常緑多年生草本で,湿った地上や岩上に自生し,かつては民家の周辺等によく見られる植物であった。ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 原形質分離の用語解説 植物の細胞がその細胞液よりも浸透圧の高い液に入れられた場合,原形質の収縮が起り,細胞壁と細胞膜で囲まれた細胞質とが離れる現象。この現象は,液胞のよく発達している細胞で特によく見ることができる。スライド 1 生物 Keirin 第1部 原形質分離と 植物細胞の等張液濃度 第1部 実験2 <原形質分離と植物細胞の等張液濃度> Keirin 生物 目的 実験A 原形質分離の観察 植物細胞(ユキノシタ)の原形質分離を観察 方法 ユキノシタ 葉の裏が赤色 の表皮を使用する

蕾付きユキノシタ1株 諸行無常 学芸大学のその他の中古あげます 譲ります ジモティーで不用品の処分

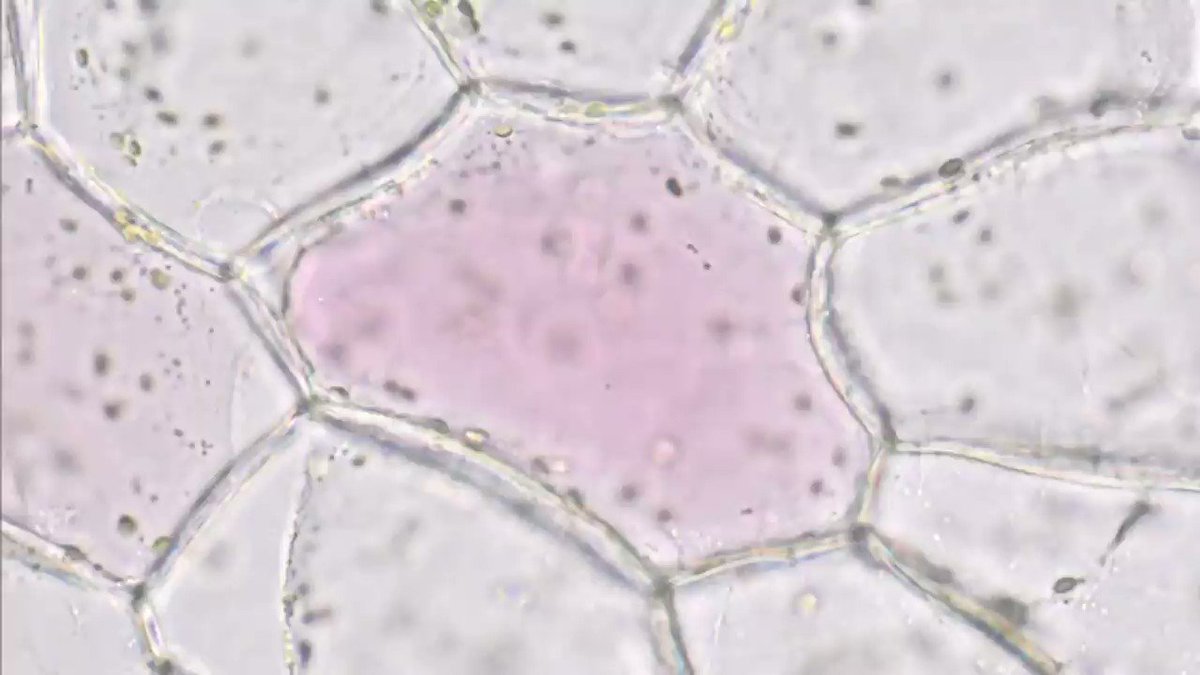

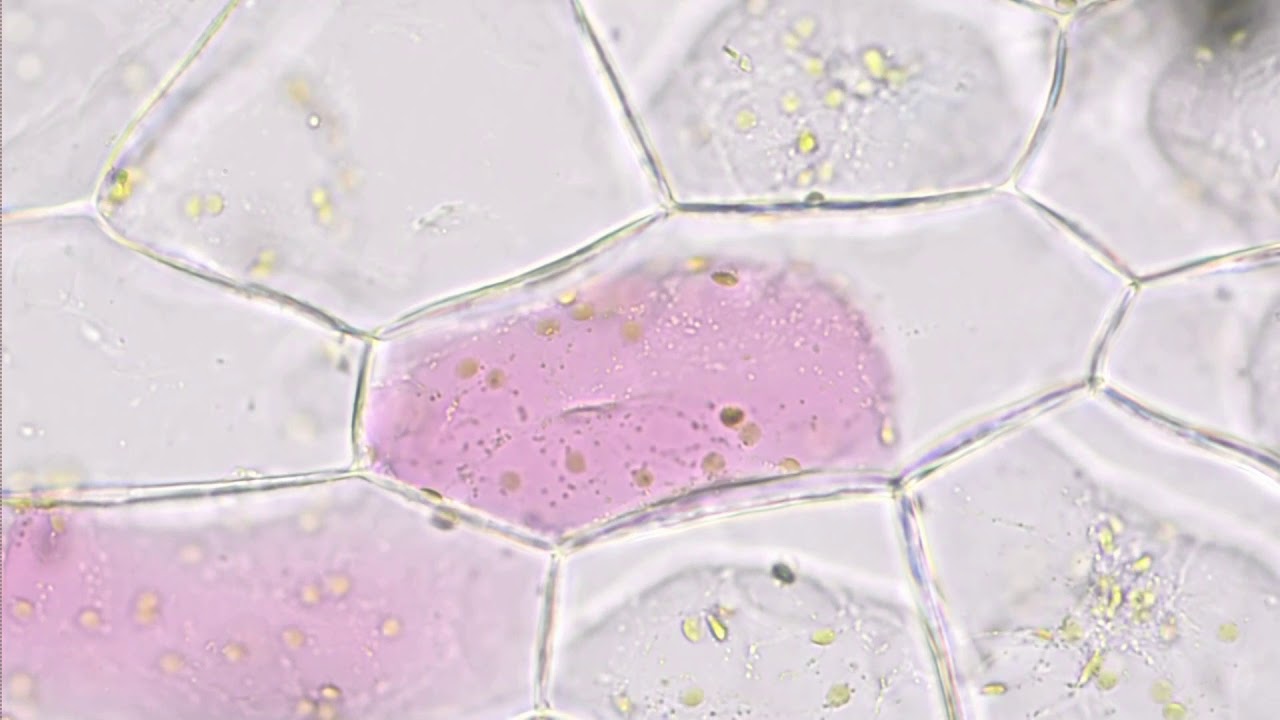

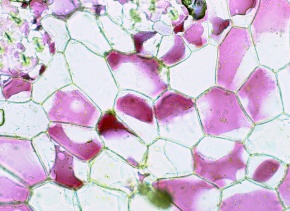

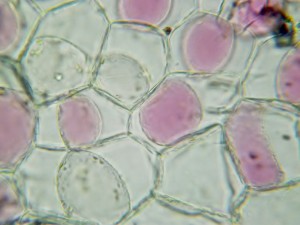

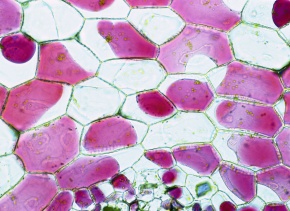

原形質分離 ユキノシタ 蒸留水

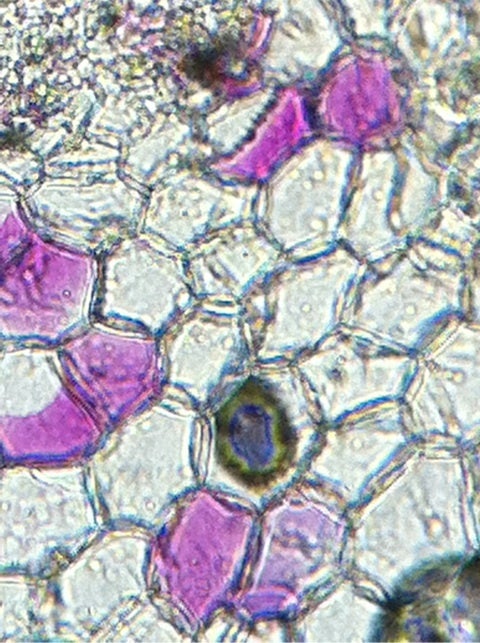

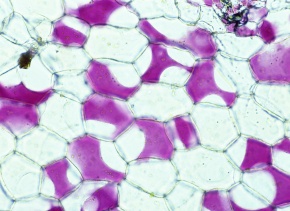

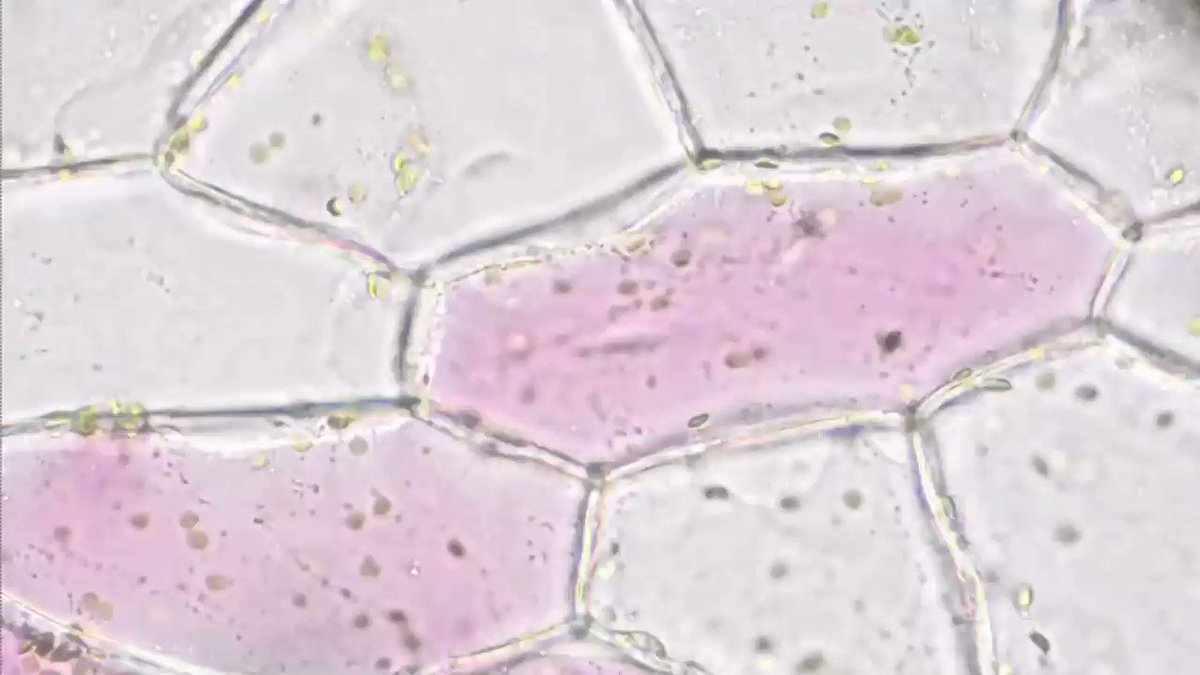

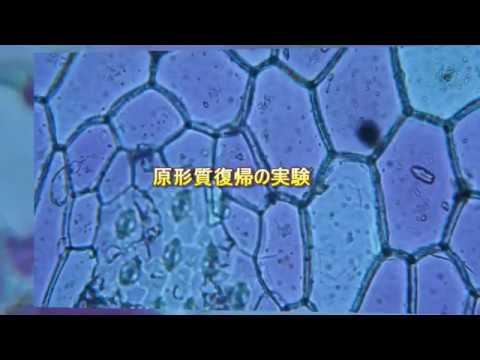

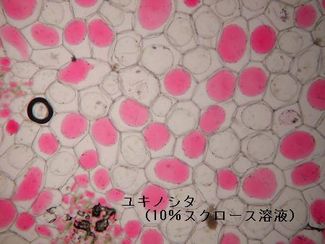

原形質分離 ユキノシタ 蒸留水-ユキノシタ(雪の下、虎耳草 、鴨脚草、鴨足草、金糸荷、学名:Saxifraga stolonifera)はユキノシタ科 ユキノシタ属の植物 。 別名、イドクサ、コジソウ。山地の湿った場所に生育する草本で、観賞用に庭にも植えられる。 脈に沿って縞模様の斑が入った円い葉をつけ、初夏に下2枚の花びらだけが原形質分離・原形質復帰 (26Apr①②) 仮説1「原形質分離したユキノシタを低張液に浸すと原形質復帰する」 方法 ユキノシタの裏面表皮を高張液(05モル濃度スクロース)に浸して原形質分離させる。

浸透性 Corvet Photo Agency

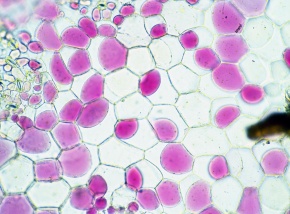

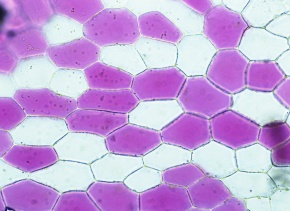

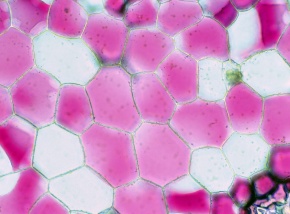

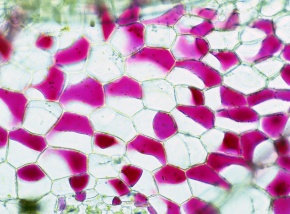

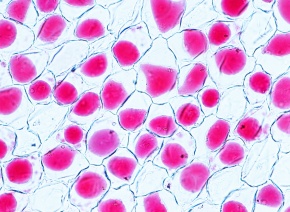

Keirin 生物 目的 実験A 原形質分離の観察 植物細胞(ユキノシタ)の原形質分離を観察 方法 ユキノシタ 葉の裏が赤色 の表皮を使用する。 第1部 実験2 <原形質分離と植物細胞の等張液濃度> Keirin 生物 方法 葉の裏の表皮に5mm角にかみそりで切れ目を入れ、ピンセットではがす。Reユキノシタの原形質分離 の実験に 性なので、細胞壁の中へ外の液が入ってこれます。細胞壁は硬いので、形を保ったまま、原形質の部分が縮むので原形質分離が起こる、というわけです。ユキノシタの葉の表皮細胞の原形質分離パート2です。 %しょ糖溶液に浸してあります。 About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms

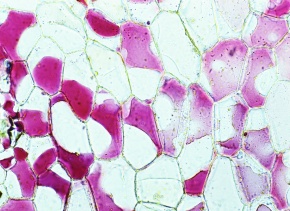

原形質復帰 ★限界濃度 顕微鏡視野内で一か所でも原形質分離を起こしている細胞が半数以上あ るときの外帳液の濃度を 限界濃度 という。原形質分離の実験をしたのですが、ユキノシタを5%のスクロース水溶液に入れたときは原形質分離が起こらないのに、3.5%の塩化ナトリウム水溶液に入れたときはなぜ原形質分離が起きるのですか? 生物学 解決済 教えて!goo原形質分離(細胞が脱水して"縮む"ことで細胞膜が細胞壁から離れてしまう現象) 限界原形質分離(細胞膜が細胞壁から離れる寸前の状態) 生理食塩水(ヒトの細胞と等張の約09%食塩水) 溶血(赤血球が、吸水&破裂する現象)

B4 実験結果を処理し,分離比を求めること 技能求答 687 70 (1) ができる 表現 (65~75) B4 遺伝の法則を理解し,F2の遺伝子型を 思考選択 412 60 (2) 推定できる 判断 (55~65) B4 遺伝の法則を理解し,指定された実験の 思考選択 468 60ユキノシタ(エバーグリーン) ユキノシタの育て方(ガーデニング花図鑑) ユキノシタ(雪の下)の花言葉と育て方!効果・効能は?(HORTI) ユキノシタを美味しくいただく;原形質分離の実験の時に 何故50%の細胞が原形質分離を起こしている濃度を ユキノシタの細胞と等張の濃度とするのか、分かりません どなたか御伝授くださいm(_ _)m

生物 浸透圧 Okwave

浸透性 Corvet Photo Agency

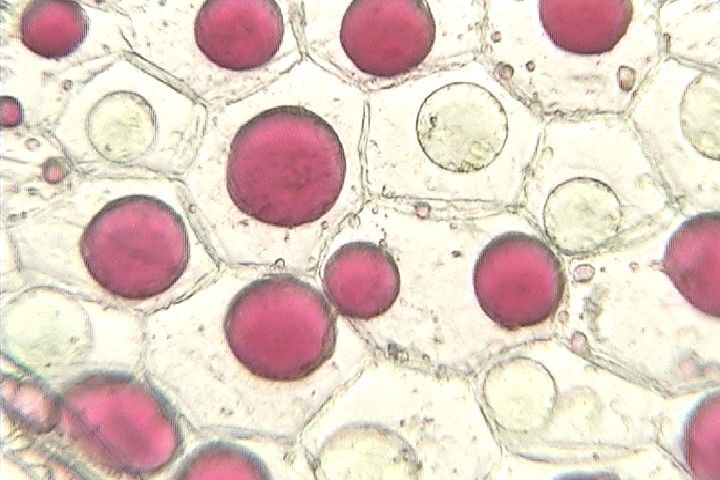

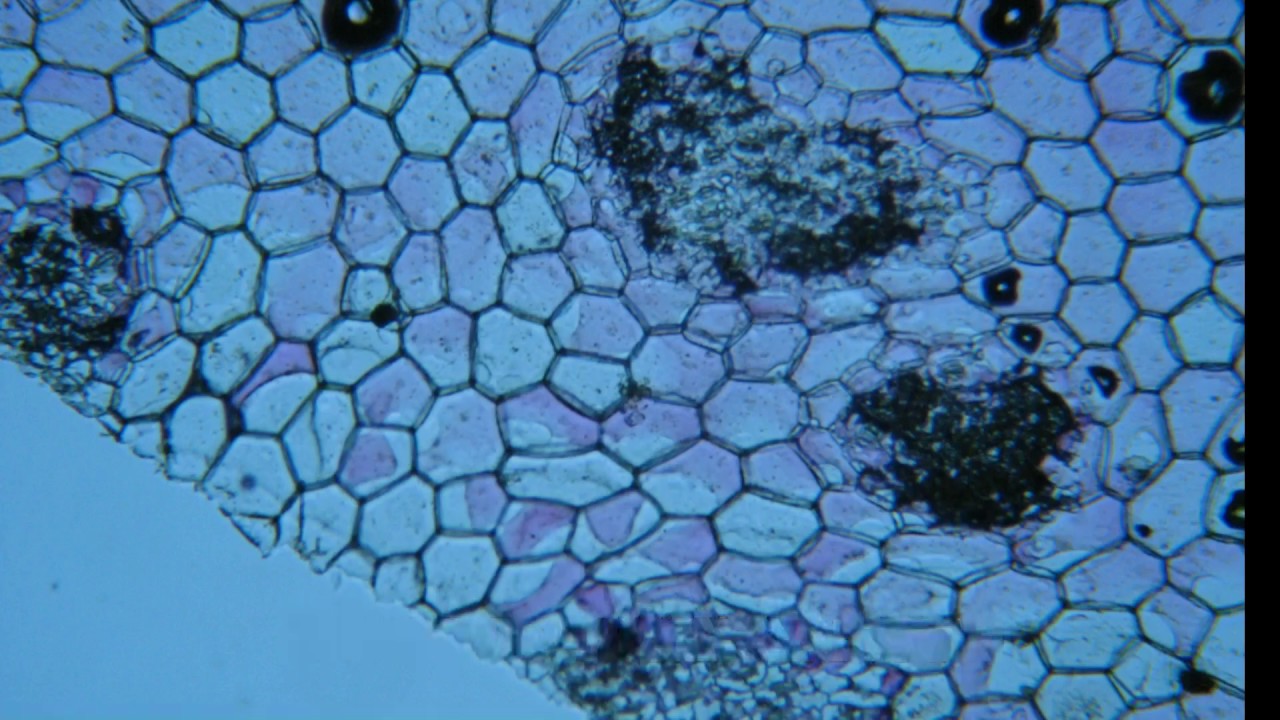

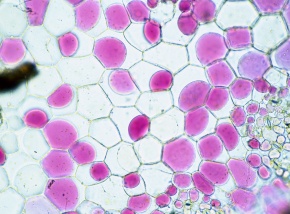

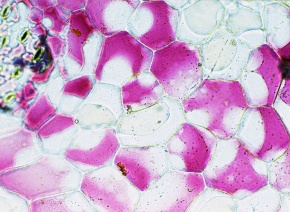

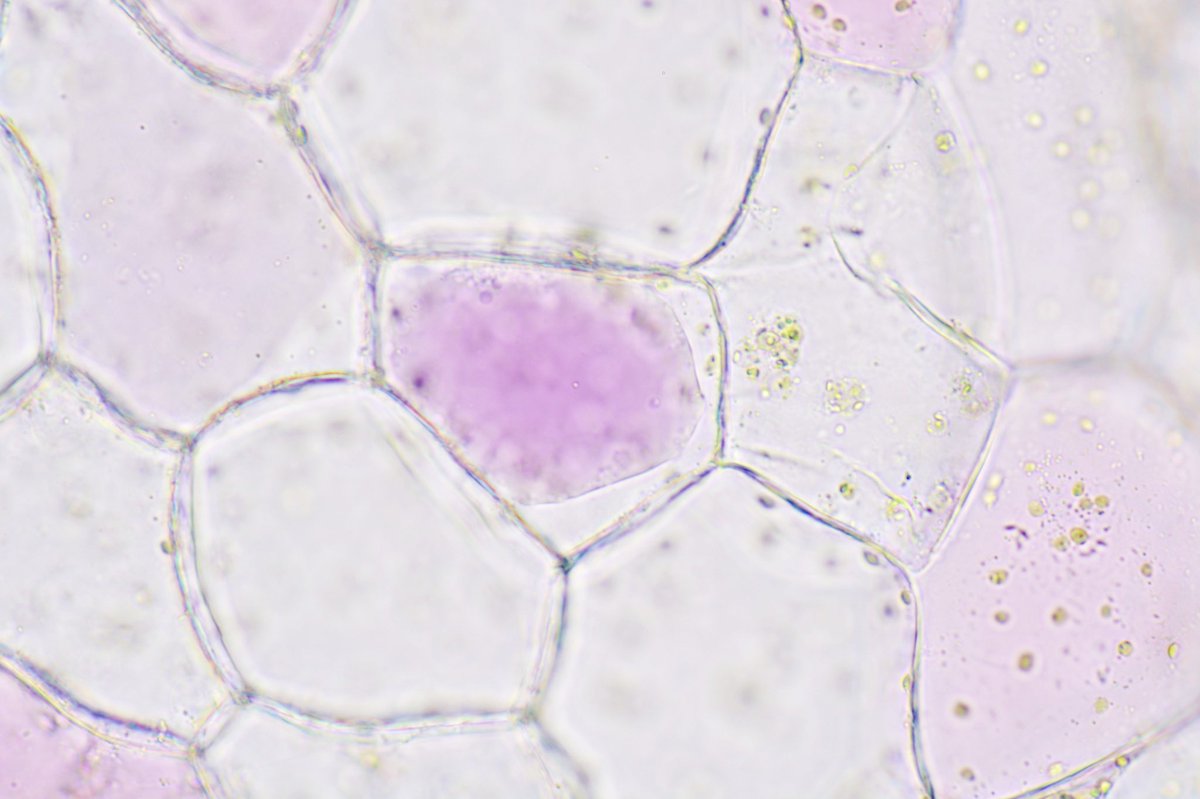

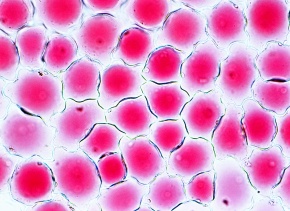

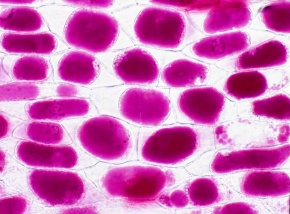

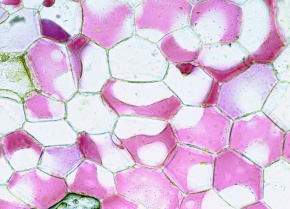

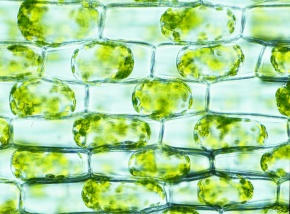

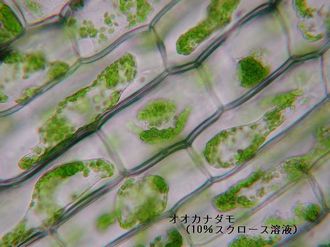

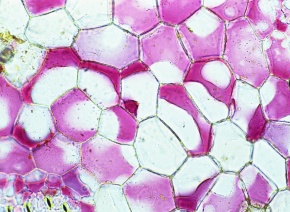

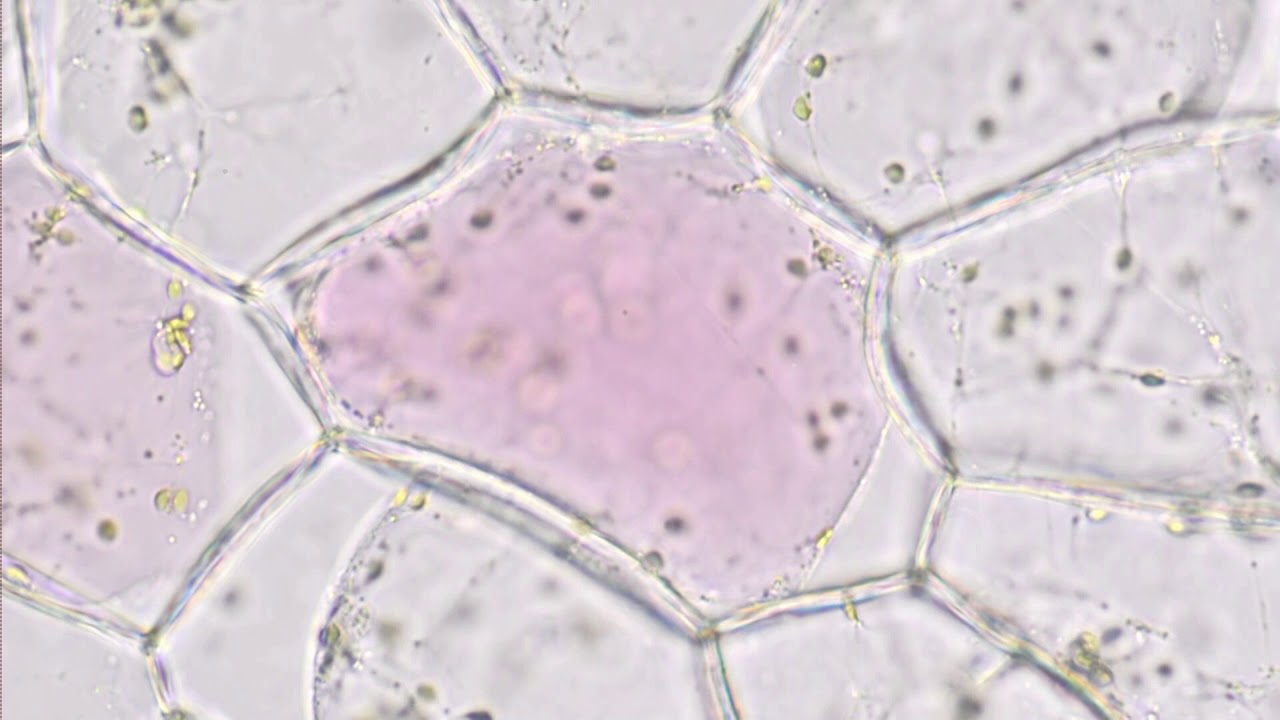

仕組み 細胞膜は半透性を持ち、水を通す。 細胞外の 浸透圧 が細胞内の浸透圧よりも高い場合、細胞内から細胞外へ水が出て、細胞膜に覆われた部分( 原形質 )は収縮する。 しかし細胞壁は変形しにくいので、細胞膜に覆われた部分のみが収縮し、細胞膜は細胞壁から分離する。 動物細胞には細胞壁がないので原形質分離は起こらない。 単に全体が収縮する原形質分離 対象等 高校 目的 ・ ユキノシタの細胞をスケッチし細胞の構造を調べ、原形質分離を観察する 準備 顕微鏡、スライドガラス 2枚、カバーガラス 2枚、ピンセット、スポイト、水、ショ糖溶液、カッターナイフ、濾紙 使用材料 ユキノシタ実習4 原形質分離 目標 植物細胞を高張液にひたしたときに起こる原形質分離を観察し,細胞膜・細胞壁の性質を考える。 準備 材料 ユキノシタの葉(裏面が赤紫色のもの)・赤タマネギの鱗片・ムラサキツユクサのおしべの毛 器具 顕微鏡・検鏡用具・ラベルを添付した小型シャーレ(4個)・スポイド(5本) 薬品 010,0,030,040mol/L ショ糖液 方法 三角

サツキの花をつかった原形質分離の観察 Scilla

サツキの花をつかった原形質分離の観察 Scilla

*この状態を限界原形質分離状態という。 *実験:ユキノシタの葉裏表皮細胞の観察 投稿時刻 8th March 12 、投稿者 Sasuke Tsujita さん原形質分離・原形質復帰 (26Apr①②) 仮説1「原形質分離したユキノシタを低張液に浸すと原形質復帰する」 方法 ユキノシタの裏面表皮を高張液(05モル濃度スクロース)に浸して原形質分離させる。「原形質分離といえば,ユキノシタ」というのが定番です 大学での実習では,ユキノシタという植物の細胞を使って観察しました。 ユキノシタ ユキノシタは,日陰を好む植物です。 葉の裏 ユキノシタの葉の裏は赤い色をしています。

Dnaは粘る Web247

Makasaka S Homepage 高校せいぶつ実験 原形質分離の観察 サツキの花弁

とするならば,より乾燥した環境で生育しているユキノシタの表皮細胞の等張液 は11%スクロース溶液濃度に比べると 8 と推測される。 ① 緊張状態 ② 限界原形質分離 ③ 同じ ④ 高い ⑤ 低い ⑥ 膨圧 ⑦ 吸水力 ⑧ 浸透圧 ⑨ 等張液 高張液 生物Ⅰ ―31―

みやぎ総文17兵庫県立宝塚北高校 みらいぶ 高校生サイト

サツキの花をつかった原形質分離の観察 Scilla

ユキノシタで原形質分離の実験をしたという問題で 水分子とスクロース分子 Yahoo 知恵袋

蕾付きユキノシタ1株 諸行無常 学芸大学のその他の中古あげます 譲ります ジモティーで不用品の処分

中学3年 理科s 原形質分離の観察 尚学館中学校 高等部

原形質分離観察 バイオハックch

原形質分離 原形質分離の概要 Weblio辞書

原形質流動と原形質分離の予備実験 自分のための日々の記録

原形質分離の写真素材

三共堤 丸田沢堤の自然 ユキノシタ

蕾付きユキノシタ1株 諸行無常 学芸大学のその他の中古あげます 譲ります ジモティーで不用品の処分

Exp 5

ユキノシタ Wikipedia

原形質分離 Corvet Photo Agency

実習4 原形質分離

浸透圧実験 Hanaのブログ

顕微鏡写真集 このページに掲載する写真は 以下の方法で撮影しました 1 光学顕微鏡に試料をのせ 目で覗いて焦点 光量 倍率などを調節する 2 デジタルカメラ Nikon Coolpix995 のレンズを顕微鏡の接眼レンズに 近づけて モニタを

原形質分離 Corvet Photo Agency

Makasaka S Homepage 高校せいぶつ実験 原形質分離の観察 サツキの花弁

植物細胞と浸透圧 ユキノシタ 高校生物実験 Youtube

サツキの花をつかった原形質分離の観察 Scilla

実習4 原形質分離

ユキノシタ 雪ノ下

ユキノシタ属 Corvet Photo Agency

実験生物 7

学習の記録 平成29年度 29年度no 2 平成年度 平成22年度 平成24年度 平成25年度no 2 平成25年度no 4 平成26年度no 2 平成26年度no 4 平成27年度no 2 平成27年度no 4 平成21年度 平成23度 平成25年度no 1 平成25年度no 3 平成26年度no 1 平成26

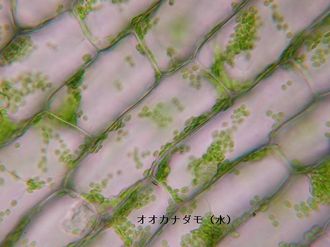

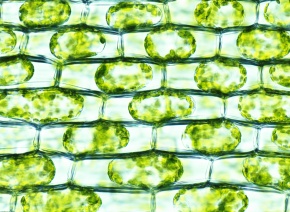

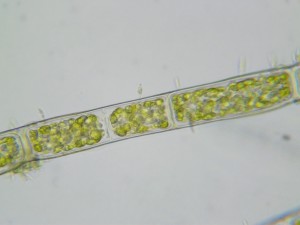

原形質流動 分離 復帰の観察 時間がないので 私は 原形質流動 分離 復帰の観察を1時間で行うことにしている 材料は全てオオカナダモ 対象が大きいので 顕微鏡操作に不慣れな生徒にも扱いやすい 準備 材料 オオカナダモの葉 器具

生研 実験の紹介

原形質分離 Corvet Photo Agency

原形質分離 Corvet Photo Agency

中学3年 理科s 原形質分離の観察 尚学館中学校 高等部

サツキの花をつかった原形質分離の観察 Scilla

生研 実験の紹介

ユキノシタから耳ほじりの話へ 山野有情 雑草という名前の草は無い

原形質分離

原形質分離の写真素材

実験生物 7

サツキの花をつかった原形質分離の観察 Scilla

原形質分離 Corvet Photo Agency

サツキの花をつかった原形質分離の観察 Scilla

M31nebula ユキノシタの葉の表皮細胞の原形質分離で 前回より分離の度合いが大きいです 100倍速です T Co Hrcstqptxi 顕微鏡 細胞 ユキノシタ 原形質分離

植物細胞と浸透圧 ユキノシタ 高校生物実験 Youtube

原形質分離 Corvet Photo Agency

生研 実験の紹介

原形質流動に アゴ が現れた 写真共有サイト フォト蔵

原形質分離 Corvet Photo Agency

M31nebula ユキノシタの葉の表皮細胞は赤い色素を持っているものがあるので 原形質分離の観察によく用いられます 40倍速で再生しています 見づらい場合はこちらにもアップしています T Co Cvvtqnsz7q 顕微鏡 細胞 ユキノシタ 原形質

原形質分離 Corvet Photo Agency

A エタノール B 尿素 C ショ糖 と分かるのですか Clear

原形質分離 Plasmolysis Japaneseclass Jp

娘が学校でユキノシタの裏面細胞の観察実験を行いました そこで質問なのですが Yahoo 知恵袋

浸透性 Corvet Photo Agency

絞り汁 耳に垂らした ユキノシタ さん太の日記 一日一句

実験生物 7

高校生物

ユキノシタ原形質分離 100倍速 Youtube

サツキの花をつかった原形質分離の観察 Scilla

浸透性 Corvet Photo Agency

原形質分離の写真素材

原形質分離の写真素材

浸透性 Corvet Photo Agency

Makasaka S Homepage 高校せいぶつ実験 原形質分離の観察 サツキの花弁

Makasaka S Homepage 高校せいぶつ実験 原形質分離の観察 サツキの花弁

原形質分離 Corvet Photo Agency

実習4 原形質分離

生研 実験の紹介

原形質分離 ユキノシタの葉を 適当な濃度の食塩水につけ原形質分離を起こす実験をしました 上の写真が真水中のもの 下の写真が食塩水中のものです 教科書などではショ糖溶液を用いることが多いですが 食塩水のほうが反応が速く起こるため 授業

keirin 生物 第1部 原形質分離と 植物細胞の等張液濃度 第1部 実験2 原形質分離と植物細胞の等張液濃度 Ppt Download

原形質分離 Corvet Photo Agency

ユキノシタ2 三河湾徘徊記

原形質分離 Corvet Photo Agency

原形質流動 分離 復帰の観察 時間がないので 私は 原形質流動 分離 復帰の観察を1時間で行うことにしている 材料は全てオオカナダモ 対象が大きいので 顕微鏡操作に不慣れな生徒にも扱いやすい 準備 材料 オオカナダモの葉 器具

実験生物 7

ユキノシタ ひっそり咲いていますが 実は ユキノ エバーグリーンポスト

共立女子第二中学校高等学校 自然も理科も大好き 高1 生物 原形質分離

原形質分離 Corvet Photo Agency

原形質分離 Corvet Photo Agency

ユキノシタ 原形質分離 40倍速 Youtube

実習4 原形質分離

ユキノシタ原形質分離 聖ヶ丘の生き物ウォッチング

トップページ 埼玉県立松山高等学校

原形質分離 Corvet Photo Agency

原形質分離 Corvet Photo Agency

原形質分離 Corvet Photo Agency

膨圧と浸透圧の違い Okwave

中学3年 理科s 原形質分離の観察 尚学館中学校 高等部

ユキノシタ ひっそり咲いていますが 実は ユキノ エバーグリーンポスト

原形質分離 Corvet Photo Agency

ユキノシタの裏面表皮の赤い部分を高張液に浸した後 顕微鏡で観察すると原形質分離を起こ Clear

原形質分離の写真素材

生研 実験の紹介